«Wir müssen Verdichtung gezielter steuern»

In der Umsetzung geschieht Verdichtung oft zu Ungunsten der Menschen. Dabei hätten die Gemeinden Möglichkeiten, um eine sozialere Verdichtung zu fördern, sagt die Geografin Gabriela Debrunner.

M+W: Frau Debrunner, was meinen wir eigentlich, wenn wir von Verdichten sprechen?

Gabriela Debrunner: Ich arbeite mit der Definition «mehr Bewohner*innen innerhalb einer Gemeindegrenze». Nur wenn tatsächlich mehr Leute auf gleicher Fläche leben, werden auch weniger Ressourcen pro Kopf verbraucht – Energie, Boden, Wohnraum. Und das ist das eigentliche Ziel der Verdichtung.

Es scheint, als würde vor allem dort verdichtet, wo es bereits dicht ist. Ist Verdichten ein städtisches Phänomen?

Rein rechtlich gesehen nicht. Das Raumplanungsgesetz verpflichtet sowohl städtische als auch ländliche Gemeinden dazu. Es gibt aber Unterschiede darin, wie verdichtet wird. In einer ländlichen Gemeinde geschieht dies eher über die Umwandlung von Einfamilienhäusern oder über Anbauten auf Privatgrund. In der Stadt dagegen wird vor allem über Ersatzneubauten oder Aufstockungen verdichtet, weil es dort immer weniger leerstehende Freiflächen wie Industriebrachen oder unbebaute Parzellen gibt.

Warum wird in der Stadt anders verdichtet als auf dem Land?

Weil die Eigentumsverhältnisse anders sind. In der Stadt leben über 60 Prozent der Bewohner*innen in Mietwohnungen, und wir haben es vor allem mit institutionellen Eigentümerschaften wie Versicherungen, Pensionskassen oder Fonds zu tun. Sie investieren dort, wo die Nachfrage gross ist und die Risiken tief. Wenn ich als Investorin in Zürich einen Ersatzneubau erstelle, ist das zwar kurzfristig teuer, aber langfristig auch sehr lukrativ. Ich kann an gleicher Stelle zwei oder drei Stöcke mehr bauen und finde immer Abnehmer*innen dafür. Mache ich das Gleiche im Jura, weiss ich nicht, ob ich die Wohnungen aufgrund der geringeren Nachfrage wegbringe.

Verdichten scheint ein Geschäftsmodell zu sein …

Ja, Verdichtung stellt ein grosses Investitionspotenzial dar. Das sieht man auch daran, dass immer mehr Ersatzneubauten erstellt werden. In der Stadt Zürich hat sich deren Anzahl im Eigentum von institutionellen Eigentümerschaften seit 2006 vervierfacht. Allerdings muss man dazu sagen, dass sie nicht von selber draufgekommen sind zu verdichten. Es gibt eine politische Auflage, die sagt, dass sie innerhalb des Stadtgebiets verdichtet bauen müssen. Das Bauen auf der «grünen Wiese» ist grösstenteils vorbei. Was bleibt, ist die Verdichtung über Ersatzneubau, Erneuerung oder Sanierung. Diese sogenannte Verdichtung im Bestand wird in der Schweiz immer zentraler. Die Auflagen dabei sind sehr gering. Die Art und Weise, wie verdichtet wird, verändert sich dadurch gerade markant.

- Zoom

- Reto Schlatter

Macht das Raumplanungsgesetz keine Vorgaben dazu, wie genau verdichtet werden soll?

Im Gesetz steht einzig, dass Bund, Kantone und Gemeinden zu einer «Siedlungsentwicklung nach innen unter Berücksichtigung einer angemessenen Wohnqualität» beitragen müssen. Was mit «Siedlungsentwicklung nach innen» oder «Wohnqualität» aber genau gemeint ist, bleibt den Kantonen und Gemeinden überlassen.

Verdichten im Bestand bedeutet meist, dass einer bestehenden Mieterschaft gekündigt wird. Was sind die Folgen davon?

Der Verdrängungseffekt ist sehr gross. Besonders ältere und einkommensschwache Leute haben Mühe, eine neue Wohnung innerhalb der Stadt zu finden. Die Verdichtung im Bestand verdrängt aber nicht nur eine bestehende Mieterschaft, sondern sie zerstört auch eine Nachbarschaft, ein gewachsenes Quartier. Bei dieser Art von Verdichtung spielt die soziale Dimension eine zentrale Rolle: Führt Verdichtung – obwohl ein politisch gut gemeinter ökologischer Gedanke – zu einer Verdrängung der bestehenden Bewohnerschaft, können sich zunehmend nur noch bestimmte Einkommensklassen eine Wohnung in der Stadt leisten. Je stärker die Verdichtung im Bestand zunimmt, desto schneller gehen alte Liegenschaften mit potenziell tieferen Mieten verloren. Die unteren und mittleren Einkommensschichten tragen so die negativen ökonomischen Konsequenzen der Verdichtung. Sie können es sich nicht mehr leisten, am Stadtleben teilzuhaben. Die Folge ist, dass die soziale Akzeptanz der breiten Bevölkerung für Verdichtungsmassnahmen je länger, je mehr schwindet. Dessen müssen sich die Gemeinden bewusst sein.

Weshalb werden die sozialen Aspekte von Verdichtung noch so wenig thematisiert?

In der Wissenschaft ging man dieser Dimension des Verdichtens lange aus dem Weg, weil sie schlechter messbar ist als die ökologische oder die ökonomische. Ein weiteres Problem ist, dass die Politik bis anhin Verdichtung grundsätzlich als positiv betrachtet hat egal wie sie stattfindet. Folglich findet auch kein Diskurs darüber statt, was sozial, ökologisch oder ökonomisch nachhaltige Verdichtung bedeutet und wie man die drei Dimensionen bei der Umsetzung aufeinander abstimmen kann.

Inwiefern könnten die Gemeinden zu einer sozialeren Verdichtung beitragen?

Das Eigentum ist der zentrale Baustein des Schweizer Wirtschaftssystems. Solange Eigentümerschaften nach eigenem Gutdünken über die Nutzung und Verteilung ihres Bodens verfügen können, werden sie von diesem Recht vollumfänglich Gebrauch machen und mehrheitlich zu Ungunsten sozialer Aspekte verdichten. Rein rechtlich gesehen ist daran auch nichts auszusetzen. Die einzige Möglichkeit der Gemeinden ist eine wirksame und aktive Bodenpolitik – über das Planungsrecht, die Wohnungspolitik oder das Mietrecht.

Welche konkreten Instrumente gibt es?

Es gibt finanzielle Möglichkeiten, den gemeinnützigen Wohnungsbau stärker zu fördern, etwa über zinslose Darlehen, Subventionen an gemeinnützige Wohnbauträger oder die Gründung von städtischen Stiftungen zugunsten des preisgünstigen Wohnungsbaus. Ein anderer Weg führt über die Zonenplanung: Die Gemeinden können den Investoren über das Baureglement vorschreiben, ob und wie genau sie beim Verdichten soziale Kriterien erfüllen müssen. Über eine Sondernutzungsplanung kann eine Stadt ausserdem Vorgaben für ein Areal machen. Zum Beispiel zum Einkommenslevel der Bewohner*innen, zum Anteil preisgünstiges Wohnen oder zu einer etappierten Bauweise.

Über die Zonenplanung können so konkrete Vorgaben gemacht werden?

Ja. Denkbar wäre sogar, eine Zone zum Schutz vor Neubauten einzuführen. Eine dritte Möglichkeit wäre das Aushandeln von Verträgen mit Investoren, in Form von Baurechts- oder städtebaulichen Verträgen, in welchen Gemeinden soziale Forderungen stellen. Das kann so geschehen, dass bei Ersatzneubau temporäre Ersatzwohnungen für die Bewohner*innen zur Verfügung gestellt werden müssen, dass ältere Personen besondere Unterstützung erhalten oder dass ein gewisser Prozentsatz der neuen Wohnungen für das preisgünstige Segment reserviert wird. So wird es bereits in der Zusammenarbeit mit Genossenschaften gemacht, es wäre aber auch mit Privaten möglich. Und viertens kann die Gemeinde selber Eigentümerin werden und auf ihrem Land sozial verdichten.

Findet man für diese Instrumente politische Mehrheiten?

Viele Stadtregierungen haben Angst. Entweder dass die Investoren abspringen, wenn sie ihnen zu viele Auflagen machen, oder dass sie das Ziel der Verdichtung als Ganzes verfehlen, wenn sie nicht im Sinne der Eigentümerschaft verdichten. Diese haben eine starke Veto-Position und können Verdichtungsprojekte verhindern oder blockieren, wenn sie nicht einverstanden sind. Am einfachsten ist es bei der Unterstützung für den gemeinnützigen Wohnungsbau. Dafür sind auch Liberale zu haben, weil es nicht direkt in die Eigentumsfreiheit eingreift. Was zunehmend gemacht wird, sind Verträge zwischen Gemeinde und Investoren. Auch Landkäufe durch die Gemeinde nehmen zu. Schwieriger ist es mit den baurechtlichen Massnahmen, weil diese flächendeckend für alle Eigentumsformen und Bauprojekte gelten. Die Interessen sind entsprechend unterschiedlich und es ist politisch schwieriger, sich auf «sozialere» Instrumente zu einigen. Wir werden aber je länger, je weniger darum herumkommen, im Bestand Zonen differenzierter zu bestimmen und Verdichtung gezielter zu steuern.

Gespräch: Andrea Bauer

Unsere Sektionen: Ihre Ansprechpartner für Dienstleistungen & Mitgliedschaft

Als Mitglied des Mieterinnen- und Mieterverbands (MV) profitieren Sie von zahlreichen Vergünstigungen auf die Dienstleistungen unserer Sektionen, wie Mietrechtsberatung, Hilfe bei der Wohnungsabgabe und vielem mehr.

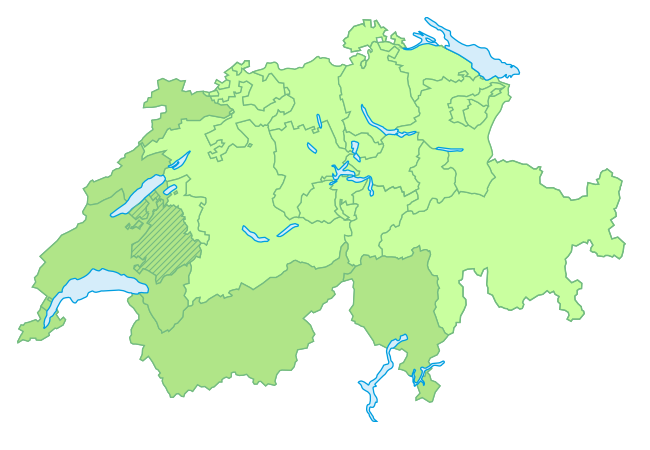

Bitte wählen Sie dazu Ihren Kanton:

- Aargau

- Appenzell-AR / AI

- Baselland

- Basel-Stadt

- Bern

- Freiburg

- Glarus

- Graubünden

- Luzern

- Nidwalden/Obwalden

- Uri

- St. Gallen

- Schaffhausen

- Schwyz

- Solothurn

- Thurgau

- Zug

- Zürich

- Tessin (ASI)

- Westschweiz (Asloca)

-

Freiburg franz. Teil

MV Deutschfreiburg oder Asloca Fribourg (französisch) öffnen?

MV

MV