Ihre Lebensfreude war weg

In aller Selbstverständlichkeit werden Menschen aus ihren Wohnungen vertrieben. Dazu, was das für ihre Gesundheit bedeutet, gibt es wenig Forschung. Aber Fachleute machen sich Sorgen.

Text: Esther Banz

Es passierte in der Nacht. Eine Nachbarin hörte etwas. Vielleicht ein Holzstuhl, der mit Kraft umplatziert wurde. Die Geräusche kamen aus dem 9. Stockwerk. Die Nachbarin schlief wieder ein. Am nächsten Morgen lag Gertrud Kreis* tot vor dem Haus. Sibylle Morgan*, in einem der unteren Stockwerke des Schorenwegs 20 in Basel wohnhaft – ein Hochhaus, das der Pensionskasse der Credit Suisse gehört –, sah die Leiche. Es ist anzunehmen, dass Gertrud Kreis in jener Nacht des 2. Dezember 2019 in den Tod sprang. Die Basler Staatsanwaltschaft, die den Fall untersucht hat, gibt keine Auskunft. Für die Menschen im Haus, mit denen sich Gertrud Kreis austauschte, gibt es keine Zweifel. Sibylle Morgan: «Ihre Wohnung zu verlieren, war für sie unvorstellbar.» Beat Leuthardt vom Mieterinnen- und Mieterverband Basel sieht einen möglichen Zusammenhang mit einem Brief, den die Verwaltung Wincasa den Mieter*innen nur wenige Tage davor geschickt hatte: Darin stand, die Baueinsprachen seien vollumfänglich abgewiesen worden – das suggerierte, alles sei nun entschieden. Tatsächlich ist das Bauverfahren auch heute noch, nach eineinhalb Jahren, weiterhin hängig. Dieser freche Brief sollte den Bewohner*innen wohl jede Hoffnung nehmen, doch bleiben zu können.

Gertrud Kreis war 75 Jahre alt, als sie ging – Wally Kohn auf den Tag genau ein Jahrhundert alt. Am 27. August 2020, dem Tag ihres 100. Geburtstages, nahm sich Kohn mithilfe eines Sterbedienstes das Leben. Gesundheitlich war sie in für ihr Alter guter Verfassung. Sie kündigte ihren Suizid zwei Tage davor in der «Basler Zeitung» (BZ) an: «Wenn ich hier raus muss, dann gehe ich. Keine 100 Pferde bringen mich ins Heim.» Und so tat sie es.

Zwei weitere Bewohner, beides Männer, starben sehr bald und überraschend, nachdem die CS-Pensionskasse allen im Haus gekündigt hatte. Eine der Witwen sagte gegenüber der BZ: «Nachdem wir die Kündigung erhalten hatten, hat sich sein Zustand verschlechtert. Den Stress hat er nicht überlebt.»

Möglichst viel Rendite erwirtschaften

Immer öfter werden in urbanen Zentren ganze Häuser oder sogar Siedlungen abgerissen oder totalsaniert, nur in wenigen Fällen können die Menschen, die oft schon Jahrzehnte dort leben und am Ort verwurzelt sind, bleiben. Wohnbaugenossenschaften beweisen zwar, dass Kündigung und Vertreibung vermieden werden können, etwa durch etappiertes Sanieren. Aber profitorientierte Immobilienbesitzer wollen gar nicht, dass die bestehende Mieterschaft bleibt. Pensionskassen, Banken, Versicherungen sollen heute über Wohnungsmieten möglichst viel Rendite erwirtschaften. Die UBS schreibt in einer aktuellen Studie, beim Sanieren von Mehrfamilienhäusern böten sich jetzt «dank Steuerabzügen, Subventionen und einhergehenden Mietzinserhöhungen in vielen Fällen attraktive Renditen.» Bestandesmieten sind in der Schweiz durch das Mietrecht geschützt. In einst für Familien erstellten Siedlungen aus den 50er-, 60er-, 70er-Jahren sind die Mieten oft bezahlbar – und noch weniger hoch sind sie, wo Mieter*innen schon seit Jahrzehnten in ihrer Wohnung leben. Sie müssen quasi vertrieben werden, damit man durch Neuvermietung viel höhere Mieten generieren kann, wie es die UBS vorrechnet.

«Die bisherigen Mieterinnen werden als Hindernis betrachtet. Sie stehen im Weg, wenn in der Marktlogik an Ort und Stelle ein Mehrfaches abgeschöpft werden kann», sagt Luisa Gehriger. Durch Verdrängung werde Kapital vermehrt. Dazu, was das für die Betroffenen bedeutet, werde international zwar rege geforscht, in der Schweiz stehe man aber erst am Anfang, weiss die Doktorandin der Sozial- und Kulturgeografie an der Universität Zürich.

- Zoom

- Am Tag von Hanni Islers Beisetzung fahren vor dem Haus, in dem sie sechzig Jahre gelebt hat, die Bagger auf. Foto: Filmstill aus «Kleine Heimat», Prosa Film

Kleine Heimat

Hanni Isler lebt noch mit 91 Jahren so, wie es sich viele ältere Menschen wünschen: selbstbestimmt und bei guter Gesundheit in ihrer eigenen Wohnung. Seit sechzig Jahren ist die Mehrfamilienhaus-Siedlung in Zürich-Leimbach ihre Heimat, hier zog sie auch ihre Kinder gross. Ebenso Rosa Zehnder. Jetzt wird abgerissen, alle müssen gehen. Der stille, eindrückliche Film begleitet die beiden Frauen über mehrere Jahre, bis zum Abriss und darüber hinaus. Der Dokumentarfilmer Hans Haldimann zeigt, was heute so viele und insbesondere auch viele ältere Menschen erleben müssen: Sie werden rücksichtslos aus ihrer Welt vertrieben – aus den Räumen, die Teil ihrer Identität sind und ihnen Sicherheit geben, und aus nachbarschaftlichen, sozialen Strukturen, die für ihre Gesundheit so wichtig sind. (eb)

Kündigung nach 60 Jahren

Basel und Zürich sind Hotspots der Verdrängung in der Deutschschweiz, «Mieten und Wohnen» schreibt Ausgabe für Ausgabe über neue Fälle. Auch den Filmemacher Hans Haldimann treibt die Entwicklung um. Aktuell läuft sein Dokumentarfilm «Kleine Heimat» in den Kinos: Er begleitet Hanni Isler (geboren 1925) und Rosa Zehnder (geboren 1928). Die beiden leben seit Beginn in einer 1957 erstellten Mehrfamilienhaussiedlung in Zürich-Leimbach. Auf Ende März 2017 wurde ihnen wie allen andern gekündigt, zuvor wechselten die Häuser ihre Besitzerin: Die Zürich Versicherung kaufte die Siedlung der Swiss Re ab. Isler ist 91 Jahre alt, als Haldimann sie erstmals mit der Kamera besucht. Zackig geht sie den Weg zum Lebensmittelgeschäft hinunter, etwas langsamer nach dem Einkauf den Berg wieder hoch – in beiden Händen trägt sie eine volle Tasche. Hilfe braucht sie dabei keine. Auch im Kopf ist die Rentnerin agil. Ihre Sorge über den bevorstehenden Verlust der Heimat ist spürbar, aber sie verbietet es sich zu klagen. Der einzige Satz, der im Film ihre Angst zum Ausdruck bringt, ist: «Man kann heute sowas ja gar nicht mehr finden.» Damit meint sie eine für sie als Rentnerin bezahlbare Wohnung.

Doris Isler stand ihrer Mutter in der unsicheren Zeit zur Seite. Sie erlebte, wie sie sich nach der Kündigung veränderte: «Nachdem definitiv war, dass sie nicht bleiben kann, dass es keine Hoffnung gibt, war ihre Lebensfreude weg. Ich sah ihr an, wie sie sich Mühe gab, nach aussen weiter positiv zu sein – aber innerlich zerfrass es sie.» Der Zürich Versicherung war egal, was mit ihrer Mieterin passiert – Doris Isler: «Niemand fragte meine Mutter je, was der erzwungene Auszug für sie bedeutet. Dabei wurde sie wirklich entwurzelt.» Ein Gewaltakt, den die gut bezahlten Manager diskret nach unten delegieren können, an ihre Angestellten und an die Verwaltungsfirma, die für sie das Wegschaffen der Mieter*innen erledigt. Und nicht einmal für die Folgen der Vertreibung muss die Versicherung Verantwortung tragen: Diese Kosten – für das soziale und gesundheitliche Auffangen oder je nach Einkommen und Vermögen der Betroffenen auch bei einem vorzeitigen Eintritt ins Altersheim – tragen die Steuerzahlenden. Wie stark diese Kosten die öffentliche Hand belasten und voraussichtlich noch belasten werden, wenn die Verdrängung weiter an Dynamik zunimmt, dazu scheint es keine Berechnungen zu geben. Klar ist: Entmietungs- und Vertreibungsprozesse sind ein neues Paradebeispiel für die Privatisierung von Gewinn und die Demokratisierung von Kosten – und es geschieht beim Wohnen, diesem existenziellen Bedürfnis. Noch schlimmer: Betroffen sind vor allem Menschen, die ohnehin schon verletzlich sind, alte Menschen etwa. Von den über 65-Jährigen war 2019 jede sechste Person arm, verfügte also nicht über die finanziellen Mittel, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

Hohe politische Relevanz

Die bisher wichtigste Schweizer Studie zur Frage, wie Wohnungskündigungen im Kontext von Verdrängungsprozessen vonstatten gehen und was sie für die Menschen bedeuten, erscheint diesen Herbst in Buchform: «Entmietet und verdrängt werden». Verantwortlich für die mehrjährige Forschungsarbeit sind die Post-Doktorandin Miriam Meuth von der Universität Zürich und Christian Reutlinger, Professor für Sozialraumforschung und Sozialraumarbeit an der Ostschweizer Fachhochschule. Beide sehen in der Verdrängung eine komplexe Entwicklung von hoher politischer Relevanz. Christian Reutlinger: «Es geht bei der Verdrängung um grosse strukturelle Aspekte, unsere Altersversorgung ist einer davon. Und gleichzeitig ist eine Kündigung so etwas Individuelles. Und die betroffenen Menschen sind oft so alleine damit.»

Menschen, denen gekündigt wird, oder andere, die von (Leer-)Kündigungen erzählen, erfahren oft wenig Empathie. Weit verbreitet ist die Haltung: «Es gibt kein Recht, in einer Stadt wie Basel oder Zürich zentrumsnah zu wohnen.» Oder: «Das Leben bedeutet nun mal stetige Veränderung.» Oder: «Man muss eben flexibel sein.» Da würden – in einer neoliberalen Logik – gesellschaftspolitische Probleme zu einem Problem der Mieter*innen gemacht, sagt Miriam Meuth, «die Betroffenen werden als unflexibel dargestellt», als ob sie das Problem wären. Diese sarkastische Haltung verkenne auch die ungleich verteilten Ressourcen: Für diejenigen, die es sich leisten können, ist es möglich, eine neue Wohnung zu finden – aber für alle, die wenig Einkommen haben, ist es in den Ballungsräumen fast unmöglich. Womöglich wird ihnen etwas in einer anderen älteren Siedlung angeboten, die aber bereits – ohne dass die Vertriebenen es wissen – ihrerseits dem Abriss geweiht ist. So werden sie nach ein, zwei, drei Jahren abermals vertrieben. «Verdichtung betrifft am allermeisten genau jene, die nicht so sehr gehört werden», wissen Meuth und Reutlinger aus ihrem Forschungsprojekt.

Die beiden führen das weitgehende Fehlen einer kritischen Reflexion der Verdrängung auch darauf zurück, dass die Perspektive der Verdrängten im wissenschaftlichen Diskurs bisher zu wenig im Fokus war. So bestehe die Gefahr der Verharmlosung und auch der Romantisierung von «Aufwertungen», etwa wenn eine soziale Durchmischung versprochen wird oder es heisst, ärmere Menschen könnten von einer «Aufwertung» profitieren.

Sparen beim Essen und beim Sozialen

Verdrängungsforscherin Luisa Gehriger interessiert sich unter anderem dafür, was die Menschen für ein Quartier bedeuten, auch in einem ökonomischen Sinn. Sie sagt: «Wir alle müssen irgendwo leben und wir alle produzieren ein Quartier mit. Aber der Mehrwert, der auch durch uns und unser tagtägliches Leben generiert wird, dieser Mehrwert kann absorbiert werden von jenen, denen die Liegenschaften gehören, während die Quartierbevölkerung ausgetauscht wird. Man kann also auch von einer Enteignung sprechen.»

Gehriger, die die internationale Forschung und Literatur zu aktuellen Verdrängungsformen kennt, sagt: «Der Zusammenhang von Verdrängung und negativen Folgen für die Gesundheit ist evident; es gibt viele Folgeerscheinungen, nicht zuletzt darum, weil von Verdrängung Betroffene oft bereits in prekären Lebenssituationen sind.» Gefühle der Machtlosigkeit und fehlender Anerkennung und auch die Entsolidarisierung seien wichtige Aspekte: «Oftmals werden Bewohner*innen in Verdrängungsprozessen als ersetzbar und illegitim dargestellt, sie werden desavouiert und stigmatisiert.» Vertriebene würden auch zu hohe Mieten in Kauf nehmen, um in ihrem Quartier, wo sie verwurzelt sind, bleiben zu können. Folgeeffekte davon: «Verschuldung oder eine Prekarisierung anderer Lebensbereiche.» Sparen beim Essen und bei sozialen Kontakten etwa.

«Widerspricht allem, was wir empfehlen»

Eine Brücke von der Wissenschaft zur Beratung und Praxis schlägt die Gesundheitsförderung Schweiz. Obwohl man sich dort noch nicht explizit mit Gesundheitsfolgen von Verdrängung beschäftigt hat, ist für Cornelia Waser klar, dass das Rausgestossenwerden aus der Wohnung, die Stabilität, Schutz und Sicherheit bedeutet, der Gesundheit schadet. Die Projektleiterin Psychische Gesundheit der von den Kantonen und Versicherern getragenen Stiftung sagt: «Mit der Wohnung verliert jemand ja auch ein soziales Umfeld. Oft ein tragendes, speziell wenn der Mensch Jahrzehnte am selben Ort gelebt hat. Und dass hier über die Köpfe der Menschen hinweg entschieden wird, erst noch in einem für sie so existenziellen Belang wie dem Wohnen, dem Zuhause: Dieses Vorgehen widerspricht ziemlich genau allem, was wir empfehlen.»

Menschen brauchen Verortung, auch sozial. Wohnen bedeutet Aufgehobensein, in engen Beziehungen und auch in loseren, wie sie in Nachbarschaften gelebt werden. Eingebunden sein in einer Nachbarschaft ermöglicht soziale Teilhabe. Es ist im Alter schwieriger, auf Distanz Beziehungen zu pflegen, deshalb werden die Beziehungen im näheren Umfeld wichtiger. Mit der Kündigung und dem Rausgeworfenwerden wird all das kaputt gemacht.

«Dümmer kann es eigentlich nicht laufen», sagt Cornelia Waser. Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigten, dass die soziale Integration und nahe Beziehungen die beiden wichtigsten Kriterien für ein langes Leben seien, vor allen anderen, auch dem Verzicht auf das Rauchen oder sportlicher Betätigung.

Hanni Isler zog ins Altersheim. Der Filmemacher Hans Haldimann wollte sie nach dem Umzug ein weiteres Mal besuchen gehen, aber sie schreibt ihm per SMS: «Lieber Hans, ich finde es besser, wenn du baden gehst. Die ganze Situation setzt mir doch zu sehr zu. Ich melde mich wieder. Ganz liebe Grüsse, Hanni.»

Sie meldet sich nicht mehr – sie stirbt, drei Tage später. Nur fünf Wochen nach dem Umzug. Am Tag ihrer Beisetzung fahren vor dem Haus, in dem sie sechzig Jahre gelebt hat, die Bagger auf.

Zum Schluss aber noch eine gute Nachricht. In Deutschland gab es diesen Mai ein wegweisendes Urteil: Das Berliner Landgericht entschied, dass der erzwungene Wohnungsverlust eines älteren Ehepaares, das fast zwanzig Jahre in der gleichen Wohnung gelebt hatte, eine Verletzung der Menschenwürde sei. Der Richter argumentierte mit der «tiefen Verwurzelung» der Betroffenen.

* Name geändert

Text: Esther Banz

Wir setzen uns für Mieter*innen ein!

Leerkündigungen wegen Sanierung oder Neubau nehmen stark zu. Entsprechende Anfragen von verunsicherten Mieter*innen häufen sich bei uns. Wir möchten uns verstärkt für eine sozialverträgliche Umsetzung von Bauvorhaben einsetzen. Dafür spannen wir mit der «Urban Equipe» zusammen, einem Verein für konkrete Mitwirkung in der Stadtentwicklung.

Damit wir bei der Aktion "Aktion gegen Leerkündigungen" die aufkommenden Fälle bis Ende Jahr effizient und schlagkräftig betreuen können, brauchen wir CHF 80'000.--. Falls Sie noch nicht spenden konnten, freuen wir uns Ihren persönlichen Beitrag.

Unsere Sektionen: Ihre Ansprechpartner für Dienstleistungen & Mitgliedschaft

Als Mitglied des Mieterinnen- und Mieterverbands (MV) profitieren Sie von zahlreichen Vergünstigungen auf die Dienstleistungen unserer Sektionen, wie Mietrechtsberatung, Hilfe bei der Wohnungsabgabe und vielem mehr.

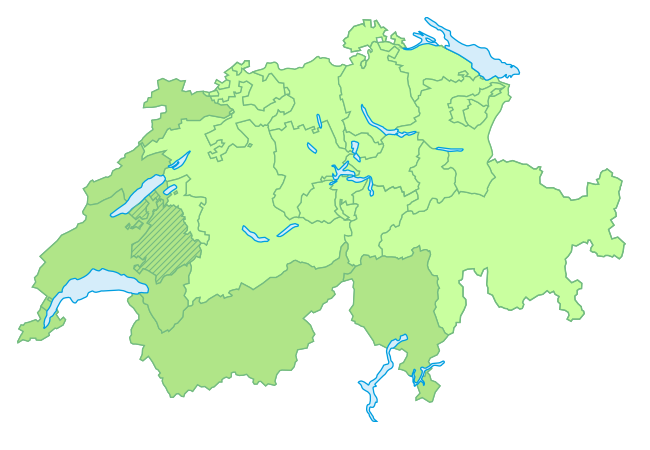

Bitte wählen Sie dazu Ihren Kanton:

- Aargau

- Appenzell-AR / AI

- Baselland

- Basel-Stadt

- Bern

- Freiburg

- Glarus

- Graubünden

- Luzern

- Nidwalden/Obwalden

- Uri

- St. Gallen

- Schaffhausen

- Schwyz

- Solothurn

- Thurgau

- Zug

- Zürich

- Tessin (ASI)

- Westschweiz (Asloca)

-

Freiburg franz. Teil

MV Deutschfreiburg oder Asloca Fribourg (französisch) öffnen?

MV

MV