Nicht nur die bezahlbare Wohnung geht verloren

In Zürich müssen immer mehr Menschen ihre Wohnung verlassen. Was bedeutet der Verlust für die Rausgeworfenen und auch für den sozialen Zusammenhalt?

Chatrina Müller «Profit ist wichtiger geworden als der Mensch und seine Rechte.»

Chatrina Müller arbeitet als Hortleiterin für die Stadt Zürich. Über zwanzig Jahre lang wohnte sie in derselben Altbauwohnung einer Siedlung, die der Pensionskasse der Zürcher Kantonalbank gehört. Dann kam die Kündigung, aus dem Nichts. Alle mussten 2018 raus, denn die Pensionskasse hatte einen Plan: die 35 Wohnungen luxussanieren und teuer vermieten. Chatrina Müller überlegte sich noch, nach einer Zwischenlösung zurückzukehren. «Ich erstellte ein Budget, inklusive dritte Säule und Rückstellungen für Gesundheitliches und kam auf eine Monatsmiete von eineinhalbtausend Franken, die ich mir leisten kann.» Als die Pensionskasse endlich bekannt gab, wie teuer ihre Wohnung neu sein würde, war klar, dass sie sich die Mühe hätte sparen können: Man verlangte jetzt dreimal so viel wie zuvor, um die 4000 Franken. Eine andere bezahlbare Wohnung hatte Müller weder in dem Quartier, in dem sie verwurzelt war, finden können noch in der Umgebung, wo sie arbeitet. Das war eine grosse Enttäuschung. Aber nicht die grösste. Mehr als ein Jahr nach ihrem Wegzug füllen sich ihre Augen mit Tränen.

Katrin Bürgi «Am neuen Ort erlebe ich wieder Rücksichtnahme und Freundlichkeit, das versöhnt mich ein wenig mit dem Verlust.»

Miete mehr als verdreifacht

Auch Katrin Bürgi wohnte an der Zollikerstrasse, Hausnummer 21. 41 Jahre lang –entsprechend günstig war die Miete, die sie und ihr Partner bezahlten: 1350 Franken für drei schöne Zimmer. Die pensionierte Krankenschwester hat einen gesunden Galgenhumor, sie lacht zwischendurch, als sie erzählt, was sie mit und nach der Kündigung erlebte. Die Enttäuschung konnte sie grösstenteils verarbeiten. «Ich habe sie mir von der Seele geschrieben, unter anderem in einem Brief an die Verwaltung Schäppi, die im Auftrag der ZKB-Pensionskasse die Drecksarbeit rund um die Kündigungen erledigte. Ich schrieb: ‹Die Mieter sind ausgezogen, die Verletzung noch nicht ganz verheilt. Die Verletzung besteht darin, dass Mieter es offenbar nicht wert sind, über bauliche Veränderungen ihrer Mietobjekte beizeiten orientiert zu werden.›» Gerade mal vier Monate Kündigungsfrist hatte man den Mieterinnen und Mietern der Zollikerstrasse 19 bis 23 ursprünglich zugemutet. Ohne Vorwarnung und zunächst auch ohne dass jemand direkt mit ihnen gesprochen hätte. Für Katrin Bürgi war das Ausdruck einer sozialen Verrohung. Mit Glück fanden sie und ihr Partner bald eine andere Wohnung in Zürich, sie gehört einem Kollegen und ist nicht günstig, aber wenigstens müssen sie nicht fürchten, ein weiteres Mal rausgeworfen zu werden. Sie wohnen jetzt in einem durchmischten Quartier, was Katrin Bürgi gefällt. Sie hatte sich schon fast daran gewöhnt, dass es in ihrem bisherigen Quartier immer homogener wurde, dass immer mehr Reiche um sie herum wohnten, dass «die Leute nicht mehr grüssten und keiner in Bus und Tram einer älteren Frau wie mir einen Platz anbot. Am neuen Ort erlebe ich wieder Rücksichtnahme und Freundlichkeit, das versöhnt mich ein wenig mit dem Verlust.» Bürgis einstiges Zuhause kostet jetzt, zur 4-Zimmer-Wohnung umgebaut, über 4500 Franken. Die bisherigen Mieterinnen und Mieter können im Internet lesen, was es alles so bietet: optimale Lage, den Charme des städtischen Altbaus, Bio-Supermarkt gleich um die Ecke und «weitere Angebote in den Bereichen Gesundheit, Fitness und Physiotherapie». Es steht nicht: was die Wohnungen zuvor gekostet haben, wen die Pensionskasse – im Jargon der Immobilienbesitzer – «entmietet» hat und was aus den Menschen wurde, die vorher in dem Haus wohnten.

Monika Steineberg «Mit dem Wegzug habe ich meine soziale Verankerung und Verortung verloren, mir fehlt das Gefühl geerdet zu sein, das ich zuvor hatte.»

Soziale Verankerung verloren

Unweit der Siedlung an der Zollikerstrasse liegt jene der Gemeinnützigen Gesellschaft Neumünster (GGN), der «Hofacker»: fünf altehrwürdige Häuser mit insgesamt 46 günstigen Wohnungen um einen grün gesäumten Innenhof. Die Stiftung kam vor vierzig Jahren dank eines Legats in diesen Besitz. Eine der Bewohnerinnen des Hofackers war Monika Steineberg. Die Juristin hat sich mit anderen der Siedlung stark dafür eingesetzt, dass sie alle bleiben können – irgendwann wurde sie müde, auch von der anhaltenden Unsicherheit. Sie fing an, eine neue Wohnung zu suchen, auch ausserhalb der Stadt, und wurde fündig. «Eine sehr schöne Wohnung», wie sie sagt, «aber in einer anderen Stadt. Ich habe unterschätzt, wie einsam ich an einem Ort, an dem ich praktisch niemanden kenne, sein würde. Mit dem Wegzug habe ich meine soziale Verankerung und Verortung verloren, mir fehlt das Gefühl geerdet zu sein, das ich zuvor hatte.» Im Kampf um ihre Siedlung hatte sie sich mehr Rückhalt von den verantwortlichen Politikerinnen und Politikern in der Stadtregierung erhofft, deren Werten sie sehr verbunden war. «Der Kommerz regiert überall, aber in Zürich noch etwas mehr. Auf der Strecke bleibt das Miteinander, die Sorge fürs Gemeinschaftliche. Ich bin traurig darüber und die Zeichen der Zeit stimmen mich nachdenklich.»

Roger Staub «Menschen mit normalem Verdienst und solche mit einem eigenen Lebensstil geraten systematisch ins Abseits.»

Physischer Gewaltakt

Einer ihrer engagierten Mitstreiter war Roger Staub. Er hat die Hoffnung und den Kampf noch nicht aufgegeben. Am 22. November ist Termin vor der Schlichtungsstelle, dreizehn weitere Bewohnerinnen und Bewohner werden dort ihr Wohnrecht verteidigen. Staub lebt seit einem Vierteljahrhundert in seiner Wohnung. Jetzt soll er ohne nachvollziehbaren Grund verlassen, was er liebt, was ihm Geborgenheit gibt, was Teil seiner Geschichte und Identität ist? Einzig, damit die Stiftung mehr Profit machen kann? Wozu überhaupt? Einer der Stiftungsräte habe ihm in Anwesenheit anderer direkt ins Gesicht gesagt, sie würden doch nur dort leben, weil es günstig sei. «Der Satz hallt nach», sagt Roger Staub. Die Kündigung sei wie ein physischer Gewaltakt, auch dass die Stiftung, die der Gemeinnützigkeit verpflichtet ist, sich weigere, ihnen zuzuhören. «Menschen mit normalem Verdienst und solche mit einem eigenen Lebensstil geraten systematisch ins Abseits.» Auch er kann nicht verstehen, dass die Stadt sie nicht ernsthaft unterstützt, etwa ein Treffen zwischen Mietern und Stiftung organisierte, wie es eine von ihnen lancierte Petition mit über 3600 Unterschriften verlangt. «Das wäre doch das Mindeste gewesen. Ihr Versprechen ist ja, dafür zu kämpfen, dass günstiger Wohnraum erhalten bleibt. Stattdessen berät die Stadtverwaltung die Bauherren, damit die ihr Vorhaben reibungsfrei über die Bühne bringen können.» Überhaupt vermisse er ein Interesse und eine intellektuelle Auseinandersetzung mit drängenden Fragen und Zusammenhängen, etwa: «Was bedeutet menschliches Wohnen? Und was für politische Konsequenzen ergeben sich daraus? Über diese Fragen wird nicht geredet, man rechtfertigt die Untätigkeit gegenüber der Entwicklung mit dem Verweis auf das Privateigentum und wartet, bis der Markt alles geschluckt hat.» Noch will er sich nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, gehen zu müssen. Bis zum Schlichtungstermin recherchiert und schreibt er weiter.

Gesellschaftlicher Zusammenhalt gefährdet

Dasselbe tun derzeit Forschende des Instituts für Soziale Arbeit und Räume an der Fachhochschule St. Gallen. Seit zwei Jahren beschäftigen sich Nicola Hilti und Kolleginnen mit der Frage, wie Mieterinnen und Mieter mit dem bevorstehenden oder bereits erlebten Wohnungsverlust umgehen. Das Forschungsprojekt «Bewältigung von drohendem Wohnungsverlust – die soziale Seite gebietsbezogener baulich-planerischer Strategien» wird vom Schweizerischen Nationalfonds finanziert. Sie interessieren sich für die individuelle Perspektive und das Erleben der Betroffenen – aber auch für strukturelle gesellschaftliche Wurzeln und Dimensionen von Verdrängungsprozessen, die in den Städten laufen. Und was sie für den sozialen Zusammenhalt bedeuten. Die Wissenschaftlerinnen fokussieren auf Gebiete in der Deutschschweiz, wo die Mieterinnen und Mieter besonders stark unter Druck sind. Nach zweijähriger Forschung wissen sie: «Die Kündigung ist eine existenzielle Erfahrung. Mitunter politisieren kollektive Kündigungen die Betroffenen und sie solidarisieren sich miteinander. Das kippt allerdings häufig auch rasch wieder ins Gegenteil, weil die bisherigen Nachbarn zu Konkurrenten um Wohnungen werden. Die Menschen stehen unter enormem Druck, gerade bei sehr kurzfristigen Kündigungen, und werden dadurch zu Einzelkämpfern.» Die Soziologin weiss, dass solche Prozesse den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden, und beim Wohnen sei das Phänomen jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen, «es betrifft eine immer grössere Gruppe.» Verloren gehen für die Menschen nicht nur die bezahlbare Wohnung, sondern auch langjährige soziale Beziehungen, die Einbindung ins Quartier und damit auch ein Stück Alltagsleben. Ziel ihrer Forschung ist es auch, für diese «Kehrseite» der Stadtentwicklung zu sensibilisieren, die Perspektive der Betroffenen in die Diskussionen rund um Stadtund Raumentwicklungsstrategien einzubringen.

Yolanda Gähwiler «Nach der Kündigung sagte einer zu mir: ‹Mit nur 2000 Franken monatlich für die Miete müssen Sie nicht im Seefeld wohnen wollen.›»

Zweitausend Franken reichen nicht mehr

Eine Frau, die zu den Verdrängten im Zürcher Seefeld gehört, wo die Entwicklung schon länger dauert und zu einem Synonym auch für andere Orte wurde, ist die Sängerin und Schauspielerin Yolanda Gähwiler. Die «Seefeldisierung» traf sie und ihr Haus relativ spät, aber mit aller Härte. Die Rentenanstalt wurde zur Swisslife und diese verkaufte ausgerechnet an einen bekannten Zürcher «Immobilienentwickler», der für die Seefeldisierung schlechthin steht. Er warf die Mieterinnen und Mieter raus, sanierte und vermietet jetzt an Leute mit Geld. Das Haus hat seine eigene Webseite und dort bewirbt ausgerechnet ein Satz des Antimaterialisten und «Walden»-Autors Henry David Thoreau den zum Haus gehörenden Concierge-Service: «Der Reichtum eines Menschen bemisst sich an der Zahl der Dinge, um die er sich nicht kümmern muss.» Yolanda Gähwiler war eine der im Quartier lebenden Bühnenkünstlerinnen, die dazu beitrugen, dass das Seefeld das besondere Etwas hatte. Und ihre Eltern führten viele Jahre ein Quartierrestaurant, in dem «jeder, vom Banker bis zum Strassenarbeiter, ein und aus ging. Wir hatten fantastische Gäste». Aber als man ihr gekündigt hatte, sagte einer zu ihr: «Mit nur 2000 Franken monatlich für die Miete müssen Sie nicht im Seefeld wohnen wollen.» Sie, die zu beinahe jedem Haus im Quartier eine Geschichte zu erzählen weiss. Jetzt lebt Gähwiler anderswo. Ein Provisorium, für das sie von ihrem Ersparten drauflegen muss. Um wenigstens in der Nähe ihrer Heimat, wie sie das Seefeld nennt, zu sein – bis sie ganz zurückkann. Ihre Möbel hat sie eingestellt.

Enttäuscht von der Stadtregierung

Der Begriff «Heimat» fällt immer wieder, wenn man mit Mieterinnen und Mietern spricht, die unfreiwillig aus ihrem Quartier wegziehen mussten. Auch für Chatrina Müller fühlt es sich so an, als wäre sie ihrer Heimat beraubt worden. Dass der erzwungene Wegzug begleitet war von vielen Verletzungen, macht es nicht einfacher. Da war diese Episode, als Müller auf der Strasse Unterschriften sammelte für die Petition: «Ein bürgerlicher Politiker, der am gleichen Ort Wahlwerbung machte, schnauzte mich an: ‹Suchen Sie sich doch einen Mann! Dann können Sie sich das Wohnen leisten!›». Auch wie Stadtpräsidentin Corine Mauch auf ihren dringlichen Hilferuf reagierte, schmerzt sie, noch heute. Gerade hatten die Gekündigten auf der Strasse 1600 Unterschriften gegen die Luxussanierung und für ihren Verbleib gesammelt, aber der Termin des Rauswurfs rückte immer näher. Gemeinsam schrieben sie: «Ihre Stimme als Stadtpräsidentin hätte beim weiteren Vorgehen gerade in diesem Moment ein grosses Gewicht.» Die Stadtpräsidentin antwortete, hier stark verkürzt zusammengefasst: Man sei ihnen entgegengekommen und sie alle hätten etwas gefunden. Aber das stimmte gar nicht. Chatrina Müller: «Das war die grösste Enttäuschung. Die scheinheiligen Behauptungen der Mächtigen nahm sie ernst – unsere Not nicht.» Corine Mauch betont auf Anfrage hin ihr grosses Verständnis für die oft sehr schwierige Situation von Mieterinnen und Mietern, die ihr langjähriges Zuhause aufgeben müssen, weil ihre Wohnung saniert wird oder einem Neubau weichen muss. Die Stadtpräsidentin verweist auf die aktive Wohnpolitik, die der Zürcher Stadtrat verfolgt, um den Anteil der gemeinnützigen Wohnungen in der Stadt zu erhöhen. Bei Bauprojekten von privaten Eigentümern sei der Spielraum der Stadt jedoch begrenzt: Die Stadt könne hier sensibilisieren und bei Sanierungen und Ersatzneubauten an ein sozialverträgliches Vorgehen appellieren. Sie bedaure, wenn dies in den genannten Fällen nicht mit dem von den Betroffenen erwünschten Erfolg geschehen sei. Chatrina Müller atmet einmal tief durch, nimmt einen Schluck von ihrem Kaffee, und sagt schliesslich: «Werte, wie mein Vater sie mir mit auf den Weg gegeben hat, haben heute keine Bedeutung mehr. Profit ist wichtiger geworden als der Mensch und seine Rechte. Aber Menschen, die nicht gesehen werden, verhärten.» Mit welchen Folgen?

Text von Esther Banz

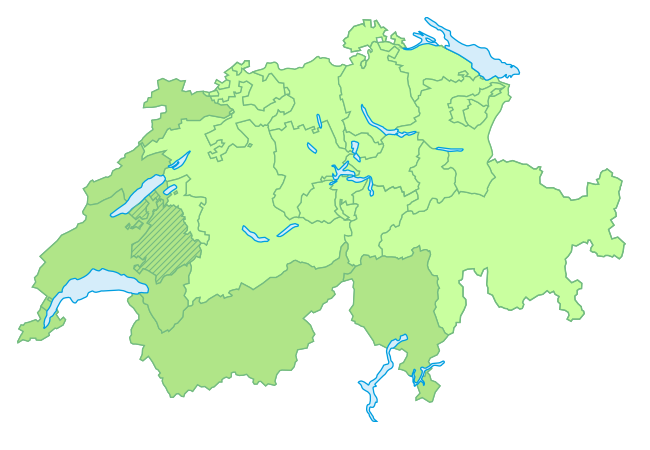

Unsere Sektionen: Ihre Ansprechpartner für Dienstleistungen & Mitgliedschaft

Als Mitglied des Mieterinnen- und Mieterverbands (MV) profitieren Sie von zahlreichen Vergünstigungen auf die Dienstleistungen unserer Sektionen, wie Mietrechtsberatung, Hilfe bei der Wohnungsabgabe und vielem mehr.

Bitte wählen Sie dazu Ihren Kanton:

- Aargau

- Appenzell-AR / AI

- Baselland

- Basel-Stadt

- Bern

- Freiburg

- Glarus

- Graubünden

- Luzern

- Nidwalden/Obwalden

- Uri

- St. Gallen

- Schaffhausen

- Schwyz

- Solothurn

- Thurgau

- Zug

- Zürich

- Tessin (ASI)

- Westschweiz (Asloca)

-

Freiburg franz. Teil

MV Deutschfreiburg oder Asloca Fribourg (französisch) öffnen?

MV

MV